Giuseppe Verdi: Aida

Opéra en 4 actes

Livret d’Antonio Ghislanzoni

d’après un scénario d’Auguste Mariette

Création au Caire (Opéra Khédival), le 24 décembre 1871

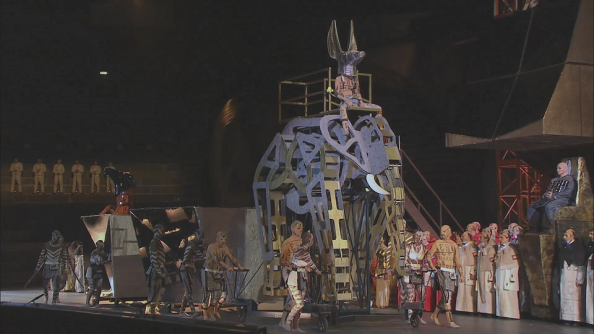

Mise en scène: Carlus Padrissa et Àlex Ollé / La Fura dels Baus

Décors: Roland Olbeter

Costumes: Chu Uroz

Lumières: Paolo Mazzon

Aida: Hui He

Radamès: Fabio Sartori

Amnéris: Giovanna Casolla

Amonasro: Ambrogio Maestri

Ramfis: Adrian Sampetrean

Le Roi: Roberto Tagliavini

Un messager: Carlo Bosi

Une prêtresse: Elena Rossi

Orchestre, chœurs et ballet des Arènes de Vérone

Direction musicale: Omer Meir Wellber

La captation vidéo est décidément la chose la plus imprévisible qui soit. Alors que certaines représentations peuvent être dénaturées par le film, voici au contraire une Aïda magnifiée par cette belle vidéo du talentueux Andy Sommer : le spectacle a été créé en juin 2013 pour le centenaire du festival et de la première représentation d’Aïda in situ. Signé La Fura dels Baus, il est un peu déroutant par son foisonnement baignant dans l’irréel. Pourtant, le film qui en découle, aux magnifiques images HD issues d’un grand nombre de caméras, constitue une œuvre personnelle très convaincante. Le choix de faire des oreilles d’Anubis, présentes sous des aspects divers tout au long du spectacle, une espèce de fil conducteur de l’image de la mort qui rôde en attendant ses victimes, est une idée particulièrement judicieuse.

Même si l’on peut s’interroger sur l’idée saugrenue de faire précéder le prélude par les trompettes du triomphe de Radamès, on ne peut que se féliciter de voir la scène muette des fouilles archéologiques passer de quinze minutes à seulement deux. De même, le pénible épisode du gonflage des dunes de sable n’apparaît pas grâce aux gros plans sur les chanteurs, et la construction et la descente inexorable de l’énorme réflecteur solaire qui finit par s’abattre sur les deux héros passent quasiment inaperçus. Paradoxalement, c’est donc parce que le réalisateur a réussi à s’affranchir du « big bazar techno » servant de décor, et à entrer dans l’action en se recentrant sur les personnages, que sa réalisation trouve tout son intérêt. Reste le triomphe de Radamès, apprécié par les spectateurs de manières très diverses.

De la distribution, on retiendra la formidable Amnéris de Giovanna Casolla. A 68 ans, celle qui est aussi une magnifique princesse Turandot constitue une espèce d’exception italienne dans le paysage international des cantatrices formatées à l’américaine. Elle joue ici de tout son art pour nous proposer une Amnéris bien éloignée des habituelles viragos. Elle construit un vrai personnage de femme amoureuse et jalouse, parfois inquiétante, princesse sur le retour qui se voit supplantée par une jeune et jolie étrangère. Dans cette lutte inégale, elle n’a plus alors comme pouvoir que son rang, et quand ses espoirs s’effondrent, elle perd toute superbe. Bien sûr, la voix n’est plus ce qu’elle a été, mais la finesse de jeu compense largement. Il n’est que de voir comment elle susurre avec gourmandise « amore » dans son duo du 2e acte avec Aïda. D’ailleurs, toute la confrontation de ce 2e acte entre les deux femmes rivales en amour est, contrairement à l’habitude, plus émouvante que violente, et Amnéris esquisse même un geste de tendresse envers Aïda, geste d’ailleurs vite réprimé. Un moment de très grand théâtre.

De son côté, Hui He donne certainement là sa meilleure interprétation de toutes les Aïda qu’elle a enregistrées. Son jeu scénique s’affine avec le temps, sa voix perd ses accents métalliques et sa musicalité se développe, bref, sans bruit et sans publicité tapageuse, elle est en train de rejoindre les plus grandes. Fabio Sartori offre un Radamès de bon aloi, qu’il réussit à rendre crédible malgré son physique imposant. Autre stature exceptionnelle, l’Amonasro d’Ambrogio Maestri, qui perpétue une certaine tradition. Les autres protagonistes sont globalement excellents, à l’exception du rôle impossible de la grande prêtresse. Le chef Omer Meir Wellber, qui dirige sans partition, est un spectacle à lui seul.

Arena di Verona

C'est en 1549 que l'Accademia Filarmonica présente à Vérone pour la première fois une pièce, Il Geloso, avec des intermèdes musicaux. L'auteur, le conteur italien Matteo Bandello, est surtout connu par ses 214 Nouvelles dont l'une (1564) inspire à William Shaespeare Romeo et Juliette (1594). La légende de Vérone constitue aussi la base d'une trentaine d'opéras.

Dès 1709, l'Accademia Filarmonica assure une saison régulière et, en 1732, le Teatro Filarmonico est inauguré avec la création de La Fida Ninfa de Vivaldi. Il restera le centre de la vie musicale à Vérone jusqu'en 1913, date de la création du Festival qui reste l'élément majeur de la vie musicale de cette ville. Le petit Teatro Filarmonico, détruit par les bombardements en février 1945, a été entièrement restauré et inauguré en 1975 avec Falstaff. Il assure une intéressante et courte saison hivernale.

Quant au Festival, il est né d'une histoire d'amour. Le célèbre ténor véronais Giovanni Zenatello épouse en 1913 la cantatrice espagnole Maria Gay aux États-Unis et l'emmène passer des vacances dans sa ville natale. Les jeunes mariés rencontrent dans un café de la piazza Bra l'impresario Ottone Rovato et le chef d'orchestre Ferruccio Cusinatti, qui s'interrogent sur la meilleure façon de célébrer, à Vérone, le centième anniversaire de la naissance de Giuseppe Verdi, le 10 août suivant.

L'idée de représenter un opéra du maître dans les gigantesques arènes les ravit et ils s'y rendent aussitôt pour faire des essais de voix qui, on s'en doute, sont concluants. Aussi, trois mois plus tard, l'anniversaire est-il célébré, avec Aida, devant 15 000 spectateurs ovationnant nos deux chanteurs dans rôles-titres et le chef d'orchestre Tullio Serafin. Cette réalisation grandiose a demandé un immense travail de préparation, réalisé en quelques semaines seulement.

L'Europe entière, sommée de s'y rendre, accourt. Des billets de congrès sont diffusés partout et les hôtels faisant défaut, on loge chez l'habitant.

Le festival de Vérone est la vraie fête populaire de l'opéra. Les spectateurs des gradins non numérotés font la queue pendant des heures pour tenter de s'approprier les meilleures places à l'ouverture des grilles quatre-vingt-dix minutes avant le début du spectacle. Rituel...

Au terme d’une course effrénée, on s'installe et l'on sort en famille la saucisse sèche le vin rouge. Puis le public des places d'orchestre numérotées fait son entrée en tenue de soirée, et les spectateurs des gradins applaudissent les plus belles robes de « ceux d'en bas ». Rituel...

Quelques instants avant que la représentation ne commence, les projecteurs s'éteignent et le public des gradins allume alors les traditionnelles petites bougies. Cette fois-ci, les spectateurs de l'orchestre applaudissent « ceux d'en haut ». Rituel...

Ce rite des bougies date de la première représentation d'Aida en 1913, en hommage au maître défunt. Dès que les projecteurs, qui éblouissent les spectateurs, leur dissimulant la scène avant la représentation, s'éteignent, la scène s'illumine et le maestro apparaît. Rituel...

Un figurant en costume selon l'œuvre jouée frappe un gong à la fin des entractes pour annoncer la reprise imminente du spectacle, et on l'applaudit aussi. Chaque air reçoit des ovations, ou des sifflets selon les cas. Rituel ...

Mais lorsque Maria Callas fit ses débuts en 1947 dans les célèbres arènes, dans La Gioconda, la diva de ce siècle était née. Peu de chefs osent affronter les difficultés techniques qu'impose une scène démesurée, et Nello Santi racontait qu'à chaque fois qu'il dirigeait aux arènes, il perdait trois kilos, qu'il allait récupérer après le spectacle dans les restaurants de la « piazza » ! a

- Piazza Bra, 1, 37121, Verona VR, Italie

- web

Fura del Baus

La Fura dels Baus est l'excentricité, l'innovation, l'adaptation, le rythme, l'évolution et la transgression. Cette essence caractéristique et unique conduit l'entreprise à être parmi les pionniers de la reconceptualisation de deux des aspects les plus importants de l'art dramatique: l'espace théâtral et le public. Ainsi, respectivement, ils ont redéfini l'espace en le déplaçant vers les lieux non-conventionnels - et changé le rôle du public de passif à l'actif, ce qui signifie une rupture du «quatrième mur». Il n'y a pas de création sans risque - un concept admis depuis le début, depuis leur premier spectacle de rue, où l'essence authentique de La Fura est né.

La curiosité incessante et la nécessité d'explorer les nouvelles tendances artistiques ont développé, à travers un processus de création collective, un langage unique, un style et une esthétique. De nos jours, on appelle «langage Furan», ce qui a été mis en œuvre dans différents genres artistiques, comme l'opéra, le cinéma et des spectacles à grande échelle.

La capacité de se lier et d'adapter chair et mysticisme, nature et artifice, grossièreté et sophistication, primitivisme et technologie, dans chaque performance, a donné à La Fura dels Baus son succès et le prestige international.

Écrit par {{comment.name}} le {{comment.date}}

Cinefeel, documentary & fiction

Cinefeel, documentary & fiction  Dramateek, drama theatre and related

Dramateek, drama theatre and related  Jazzee jazz & world music

Jazzee jazz & world music  ClassicAll, for classical music lovers

ClassicAll, for classical music lovers

{{comments.length}} Chapitrage(s)