Histoire du Soldat

Lue, jouée et dansée en 2 parties

Texte de Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947)

Première représentation au Théâtre Municipal de Lausanne, le 28 septembre 1918

Narrateur / Diable / Soldat: Sébastien Dutrieux

Septuor instrumental - François Sochard, Marc-Antoine Bonanomi, Davide Bandieri, Axel Benoit, Nicolas Bernard, Alexandre Faure, Arnaud Stachnick

Mise en scène: Àlex Ollé (La Fura dels Baus)

Collaboration mise en scène: Ramon Simó et Valentina Carrasco

Décors et costumes: Lluc Castells

Vidéo: Emmanuel Carlier

Lumières: Elena Gui et Urs Schönebaum

Son: Josep Sanou

Dramaturges: Àlex Ollé, Valentina Carrasco, Ramon Simó, Júlia Canosa

Assistante mise en scène: Sandra Pocceschi

Assistante décors: Mercè Lucchetti

Assistantes costumes: Mercè Lucchetti et Maria Armengol

Sur le chemin qui le ramène chez lui, un soldat fatigué et sans le sou rencontre le Diable qui lui propose un marché : son violon contre un livre magique. Mais il doit d’abord apprendre au Diable à jouer du violon. Le soldat l’accompagne alors chez lui où il séjourne confortablement durant trois jours. De retour dans son village, personne ne le reconnaît : ce ne sont pas trois jours mais trois ans qui sont passés ! Heureusement… ou malheureusement, il y a le livre…

Fuyant la Révolution russe d’octobre 1917, Igor Stravinsky (1882-1971) se retrouve exilé en Suisse. Bien que ne participant pas au conflit mondial qui déchire l’Europe, l’économie helvétique en souffre. C’est dans ce contexte difficile que le compositeur russe rencontre le chef d’orchestre Ernest Ansermet qui lui présente Charles-Ferdinand Ramuz. Avec ce dernier, il s’inspire de contes traditionnels russes, rassemblés par Alexandre Nikolaïevitch Afanassiev, pour créer une musique de scène en deux parties. Pour des raisons économiques et pratiques, Stravinsky limite son effectif à sept instruments. Avec un ensemble ainsi réduit, il était prévu une tournée dans les villages suisses après la création au Théâtre municipal de Lausanne, le 28 septembre 1918. La grippe espagnole avorta ce projet, pourtant très prometteur, des deux entrepreneurs.

Si Stravinsky assure qu’aucun paramètre de son œuvre n’a été le fruit d’une réflexion esthétique, on y perçoit évidemment une influence des styles d’outre-Atlantique qu’il a découverts en enregistrements, tels le jazz, le ragtime et les musiques de cirque. Son inspiration de danses populaires fait de L'Histoire du soldat une œuvre modèle pour de nombreux compositeurs du XXe siècle.

L’Histoire du soldat raconte la malheureuse rencontre d’un soldat, alors en permission, avec le Diable. Celui-ci lui propose d’échanger son misérable violon contre un livre magique qui prédit l’avenir et lui assurera fortune. Le soldat accepte ce marché, évidemment trop beau pour être vrai. Le Diable lui fait perdre trois années de sa vie, qui l’efface de la mémoire de tous ceux qu’il aime. Faisant toutefois fortune mais n’y trouvant pas le bonheur, il tente de récupérer son violon, à tout prix.

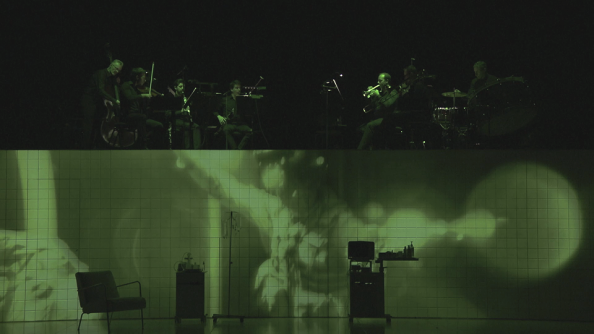

Dans le cadre du Centenaire de la Paix, l’Opéra de Lyon invite Alex Ollé, membre du collectif La Fura dels Baus, à partager sa vision faustienne du chef-d’œuvre de Stravinsky. Le metteur en scène catalan transpose l’histoire au XXIe siècle. Il y confronte deux univers : tout d’abord le réel, avec le soldat comateux, immobile dans son lit d’hôpital, avec médecins, infirmières et visiteurs ; et son espace mental, par le jeu du narrateur, double du soldat. Celui-ci est lui-même en lutte intérieure, le Diable étant partie de lui, s’exprimant soit en dédoublement de la personnalité, soit en voix off comme sortant de la pensée du comateux. Son conflit interne est aussi accompagné d’un conflit externe, celui de la guerre qui le traumatisa psychologiquement. Ces souvenirs sont projetés sur toute la longueur du mur blanc de la chambre, le spectateur y étant ainsi immergé.

La transposition contemporaine semble parfaitement cohérente lors de la première partie, notamment lorsque le soldat retourne auprès des siens qui ne le reconnaissent pas. Étant resté plongé dans le coma trois ans durant (et non pas trois jours comme il le pensait), ses appels ne peuvent être entendus de ses proches, ce qu’il ne comprend pas. Dans la seconde partie, la transposition devient complètement, et volontairement, en décalage. Par exemple, l’extrême violence d’un souvenir d’interrogatoire auquel le soldat a participé, projeté sur le mur, est en complet décalage avec ce qu’il raconte : si cette violence le hante terriblement, il s’invente néanmoins une belle histoire, celle d’une princesse à secourir (« Petit concert » - scène 4). Les trois danses de la scène 5 produisent aussi un grand malaise, faisant ressentir l’incompréhension de la famille, heureuse de retrouver le soldat, et ce dernier, ne comprenant plus le monde réel. Ces violences visuelles, avec l’ajout de bruitages obsessifs d’une chambre d’hôpital, créent de nombreuses fois un sentiment d’angoisse.

Dans cette mise en scène, le narrateur prend part à toutes les actions, jouant ainsi les rôles du conteur, du soldat et de Méphisto. Cette omniprésence demande un investissement remarquable du chanteur, ici comédien, Sébastien Dutrieux. Même s’il arrive quelques fois que le spectateur lui-même ne sache plus où donner de la tête, le jeu de Sébastien Dutrieux est toujours très convaincant, transcrivant le dédoublement de personnalité et les angoisses du personnage avec un réalisme formidable.

Comme souhaité par Stravinsky, le petit orchestre est visible. Cependant, il n’est pas placé sur le côté mais surplombe le plateau. Il est ainsi nettement détaché de l’action du plan inférieur. Ses interventions semblent parfois courtes et épisodiques mais s’intègrent toujours très bien à l’action.

Après que le soldat ne déclame froidement avoir trouvé la liberté en sa mort, l’obscurité et le silence envahissent la salle pour y ramener soudainement le spectateur, qui était jusque-là comme transporté dans un monde de violence, malheureusement réel et contemporain.

Opéra de Lausanne

L'opéra de Lausanne est une salle de spectacles, ouverte en 1871, et situé à Lausanne, en Suisse. Elle accueille aujourd’hui essentiellement des représentations d’ouvrages lyriques, de ballets et de concerts.

La première source connue relative à l’opéra à Lausanne remonte à 1755. Cette année-là, le Conseil de Ville accorde à l'entrepreneur napolitain Michele Carulli la permission de donner quinze représentations. En l'absence d'un véritable lieu de spectacle, il lui offre le choix entre la Maison du Tirage, l’ancien Evêché ou la Maison de Ville. Le programme n'est pas connu. Les années suivantes, plusieurs troupes itinérantes, pour la plupart françaises, mais parfois aussi italiennes, donnent des représentations de théâtre lyrique et dramatique et s'installent dans diverses salles aménagées pour l'occasion (grenier de la Ville, manège, constructions en bois éphémères, etc.).

Les Lausannois découvrent des opéras au gré des troupes qui obtiennent la permission de se produire chez eux. Ainsi, en 1772, la troupe de Gallier de Saint-Gérand donne, entre le 2 novembre et le 12 décembre, trente-six représentations sous la forme d’une saison. On donnait alors facilement deux représentations en un soir, soit une pièce de théâtre en première partie, puis un opéra, généralement comique ou bouffon, en seconde partie. En 1776, la même troupe de comédiens joue tous les jours, sauf le dimanche, entre le 27 février et le 23 mars. À l’exception de quelques ballets, la troupe donne principalement des ouvrages lyriques, parmi lesquels : Le Sorcier (Philidor), La Rosière de Salency (Grétry), La suite de Julie (Dezède), Les Femmes et le Secret (Vachon). Grâce à la troupe de René Desplaces, ce ne sont pas moins de quatre-vingt-huit opéras qui sont donnés pendant l’hiver 1782-1783. Bien que le public était alors tributaire du programme que lui proposaient les troupes de passage, il avait l’occasion d’applaudir certains opéras quelques mois seulement après leur création à Paris.

Lors de la venue de Voltaire à Lausanne durant les hivers 1757 et 1758, des opéras-comiques sont aussi donnés sur le théâtre privé aménagé dans la propriété de Mon-Repos chez le marquis de Langallerie (La Servante Maîtresse de Pergolèse et Le Devin du village de Rousseau en 1757). Des amateurs lausannois sont recrutés pour l'occasion. Les représentations de Mon-Repos connaissent un immense succès et marquent l'essor du théâtre de société (joué et chanté) à Lausanne.

En 1804, un théâtre pouvant contenir 1'100 personnes est construit dans le faubourg de Martheray, à l’emplacement de l’actuel no 5 de la rue Langallerie. Appelé "La Comédie" ou "Salle Duplex", du nom de son premier propriétaire, le bâtiment sera transformé en chapelle de l’Église Libre en 1862, avant d’être rasé en 1969. C’est désormais dans ce théâtre que se donnent la plupart des représentations lyriques et dramatiques. Lausanne voit ainsi des œuvres lyriques données par des troupes françaises, mais également allemandes ou italiennes. Outre le répertoire du XVIIIe siècle, les Lausannois découvrent Norma (Bellini), Der Freischutz (Weber), l’Elixir d’Amour (Donizetti). Si l’on en croit Auguste Huguenin, dans les années 1850 "le théâtre était bondé tous les soirs, la semaine comme le dimanche. À un moment donné il y eut un mouvement artistique intense à Lausanne".

En 1860, La Comédie de Martheray ferme ses portes en raison de son inconfort et de son délabrement au grand dam des Lausannois. Ceux-ci doivent alors se contenter de l’unique salle de leur ville : le Casino Derrière-Bourg. Cette salle, située à l’entrée orientale de la place Saint-François, ne contient que 400 places dont les prix sont nettement plus élevés. Les représentations d’opéras fléchissent fortement. Pourtant la qualité des ouvrages représentés ne diminue pas. Ainsi, en 1862, des artistes de la « Compagnie italienne du grand-opéra » avec, entre autres, Augusta Leona, première soprano de la Scala, M. Sonieri, premier baryton du théâtre de Berlin, M. Maggiorelli, premier ténor de la Scala, M. Figelli, accompagnateur du Grand Opéra de Paris, donnent des extraits de Il Trovatore (Verdi). La même année les Lausannois découvrent La Traviata (Verdi).

La situation précaire dont souffre la vie théâtrale lausannoise ne pouvait durer. La Comédie de Martheray les avait formés au goût des spectacles. Ainsi, en 1866 déjà, des Lausannois s’élevèrent pour la construction d’un théâtre dans leur ville comme celui qui se fait actuellement à Vevey6. Toutefois, l’emplacement de ce futur théâtre est sujet à de nombreuses discussions. Plusieurs lieux sont avancés : l’entrée orientale de la promenade de Montbenon, le manège de Saint-Pierre, une transformation de la Grenette, la propriété du Cercle de Beau-Séjour. De vives discussions finissent par décider la ville à attribuer le Pré-Georgette à la construction du nouveau « Casino-Théâtre » ; un lieu bien trop éloigné de la ville, regrettent certains. Une Société du Casino-Théâtre est constituée. Le terrain lui est concédé gratuitement. Une souscription publique est lancée, elle récolte 300 000 francs. Estimé d’abord à 355 000 francs, les coûts des travaux s’élèvent finalement à 570 000 francs. La commune complète donc l’enveloppe. Les plans sont établis par l’architecte Jules-Louis Verrey, les travaux débutent en 1869. Les peintres François-Simon Bidau, Borschgrave et surtout le jeune Eugène Grasset participent à l’ornementation de la salle. Ainsi le bâtiment comprend une salle de concerts, un foyer, un grand salon-restaurant, un café et des magasins (angle Théâtre-Monnard) loués de suite par un antiquaire. La soirée d’inauguration a lieu le 10 mai 1871. Le programme comprend, outre une partie officielle, l’exécution du Barbier de Séville (Rossini). À peine la salle inaugurée, un pasteur regrette la faible capacité de la salle : Il ne faut pas songer à l’an de grâce 1870 seulement, mais au demi-siècle qui va suivre […] Cette construction mesquine sera comme tant d’autres à Lausanne, manquée, peu monumentale et ne répondant pas aux désirs, même actuels. En effet, les quelque huit cent places, peu confortables et très serrées suffisent à peine à engendrer une recette suffisante à défrayer les artistes.

La société du Casino-Théâtre se charge d’engager un directeur, responsable de la programmation et de la mise sur pied d’une troupe d’artistes. Son contrat a cours pour une saison et est renouvelable, en fonction de la satisfaction qu’il apporte à la société. Dès ses débuts le Casino-Théâtre propose une saison de comédie de septembre à mars, et une saison lyrique d’avril à mai. Ce sont généralement deux directeurs qui se répartissent chacun une saison. Ainsi, la saison de comédie de l’hiver 1871-1872 est dirigée par Ferdinand Lejeune, acteur comique, alors que la saison lyrique du printemps 1872 est mise sur pied par M. Courtois, chef d’orchestre. Ainsi se suivent les premières saisons. Le Casino-Théâtre est une entreprise privée. Le soutien de la ville se limite à la simple facture d’éclairage (au gaz, à l’époque). Autant dire que la tâche de directeur n’est pas aisée. On ne compte d’ailleurs pas moins de quinze directeurs entre 1871 et 1890. Certaines saisons lyriques sont même purement et bonnement annulées. Certes, la banqueroute est fréquente, mais le public lausannois est aussi difficile. Il a beau être un grand amateur de théâtre, mais lorsque la programmation n’est pas de son goût, il n’hésite pas à déserter la salle. De cette manière, M. Caron, directeur entre 1889 et 1890, se retrouve dans les chiffres rouges à la fin de sa saison : Si le directeur actuel persiste à donner au public des représentations de pièces pareilles à celles qu’on a jouées, son insuccès est certain. Tous les directeurs, au XIXe siècle, sont français. Ils sont généralement acteurs ou chefs d’orchestre, et sont eux-mêmes souvent présents sur scène. Alphonse Scheler est le premier à assurer ses fonctions pendant huit années consécutives. Il programme conjointement les saisons lyriques et de comédie entre 1890 et 1898. Il semble ainsi avoir compris les Lausannois en programmant un large choix de comédies, vaudevilles et opérettes. D’ailleurs Auguste Huguenin relève en marge de la saison lyrique de 1898 : Ce fut peut-être la plus merveilleuse et la plus complète saison d’opérette que nous ayons eu à Lausanne.9 En effet, pas moins de quinze ouvrages sont donnés en à peine deux mois.

Concurrence

À la fin du XIXe siècle, le théâtre, ainsi que le répertoire lyrique, sont quasi les seuls divertissements offerts aux Lausannois. Pourtant l’arrivée du cinéma, de même que l’ouverture de salles concurrentes au début du XXe siècle va étendre considérablement l’offre, avec laquelle le Casino-Théâtre va désormais devoir compter. Le Kursaal de Bel-Air ouvre ses portes en 1901. Cette salle propose du music-hall, des spectacles acrobatiques et des opérettes. Pourtant la ville s’oppose à ce que le Kursaal propose des spectacles sept soirs par semaine. Elle ne veut pas qu’une salle à seul but lucratif vienne concurrencer le Casino-Théâtre, qui est une œuvre d’utilité publique et d’éducation. Avec le développement du cinéma, d’abord ambulant puis dans des salles, telles le Lumen (1908) ou le Royal Biograph (1911), les représentations et projections quotidiennes deviennent monnaie courante. Le Casino-Théâtre doit alors faire preuve d’innovation pour ne pas perdre son public. Jaques Bonarel (de son vrai nom Samuel Jaques, cousin d’Emile Jaques-Dalcroze), directeur de 1906 à 1919 est le premier suisse à exercer cette fonction. Au contraire de ses prédécesseurs français jouissant d’un crédit tout naturel, Bonarel doit faire ses preuves auprès des Lausannois. Ceux-ci réservent toutefois rapidement un bon accueil à leur compatriote. Bonarel réussit à séduire son public et à programmer des spectacles toujours plus audacieux et plus nombreux. En 1914, pour les fêtes de l’an, il propose au public lausannois un véritable mini-festival de comédies, puisqu’en quatre jours, pas moins de huit spectacles sont donnés. De même pour la saison lyrique, Bonarel programme 34 opéras et opérettes en 43 soirées ! Autant dire que le Casino-Théâtre, en dépit d’une concurrence toujours plus féroce, occupe toujours une place de premier choix sur la scène lausannoise.

Nouveau théâtre

La question de la construction d’un nouveau théâtre pour remplacer celui de Georgette a occupé longtemps les Lausannois. En 1905 déjà, la commission du conseil communal, s’est penchée sur la question de la construction d’un nouveau théâtre en relevant entre autres : « Ici nous devons insister sur la condamnation absolue du théâtre actuel, que les experts déclarent intenable, très dangereux. » On parle alors de construire un théâtre de 1'200 places sur le terrain de Bellefontaine, ou même à Montbenon. Finalement, c’est un Casino avec une salle de concerts qui sera construit, en 1908, à Montbenon. On finit par adopter alors la solution de démolition du Casino-Théâtre et de la reconstruction d’un théâtre plus grand et plus moderne. Un concours d’architecture est lancé à ce sujet en 1912 ; le premier prix est attribué aux architectes De Rahm et Peloux. Celui-ci est non sans rappeler la silhouette du Palais Garnier. Hélas, la guerre éclate en juin 1914, et le projet est tout simplement abandonné. Les lausannois doivent alors se contenter de leur Casino-Théâtre aux sièges désormais inconfortables, au plancher disjoint, aux couloirs encombrés et au premier étage décrivant des oscillations inquiétantes10. Cette situation précaire va perdurer pendant près de quinze ans, avant que la concession de la société du Casino-Théâtre expire (en 1928) et que le théâtre soit racheté par la ville. Celle-ci décide alors une grande rénovation, conduite par l’architecte Charles Thévenaz, auteur du voisin Capitole. Elle débute en février 1931. La salle est agrandie et dotée de trois balcons en béton armé. L’arrière-scène est complètement reconstruit, plus confortable et plus spacieux. La fosse est agrandie pour accueillir aisément cinquante musiciens. La capacité du théâtre passe ainsi de six cent places à 1'101 places. La salle perd entièrement ses velours rouges, ses dorures et ses stucs au profit d’une décoration Art déco sobre, dans des tons rose-bonbon.

Théâtre municipal

Le nouveau Théâtre municipal est inauguré le 6 avril 1932 avec une série de représentations d’Orphée (Glück). Jacques Béranger prend les commandes de ce nouveau navire pour une période de plus de vingt-cinq ans. Ce vaudois, de Mézières, avait déjà codirigé cette maison depuis 1928, tout d’abord avec Jane Raymond, puis avec Ernest Fournier, le fondateur de la Comédie de Genève. En 1930 Béranger se marie avec la soprano française Lucy Berthrand, alors engagée comme première chanteuse pour la saison lyrique. Cette union va être bénéfique pour le théâtre. En effet, Lucy Bertrand va seconder de près son mari, non seulement en tant que conseillère artistique, mais également dans la réalisation de costumes. Béranger a le sens du public ; sa programmation est novatrice. Il réussit à inviter des artistes de renommée internationale. Il met sur pied une série de « Nouveaux Concerts » et accueille les plus grands musiciens du moment : Arthur Rubinstein, Ginette Neveu, Andrés Segovia. Il fait également venir les grandes productions théâtrales des galas Karsenty. Enfin, il a l’audace de programmer des ouvrages lyriques réservés presque exclusivement aux plus grandes maisons d’opéra. Ainsi Béranger monte Lohengrin (Wagner) en 1932. Soixante-cinq musiciens s’entassent dans la fosse. L’année suivante, c’est la première lausannoise de Tristan et Iseult (Wagner). Enfin, en 1937, il programme Siegfried (Wagner), et invite Franz von Hoesslin, chef d’orchestre du Festspielhaus de Bayreuth. Pour cette occasion l’orchestre compte quatre-vingt-trois musiciens ! D’autres ouvrages, tels que Pelléas et Mélisande (Debussy) ou encore un opéra composé à partir d’esquisses de Mozart : Le Retour de Don Pedro, sont également à l’affiche.

Revues

Mais le plus grand succès est incontestablement les revues. Béranger est en proie, comme toujours, à des difficultés financières. Au début du XXe siècle, les revues – ces spectacles, alternant sketches, ballets, chanteurs – étaient monnaie courante au Kursaal. Ce dernier a même dégagé une recette de 45 000 francs lors de l’une de ses revues. Cela a décidé Béranger à en programmer au Théâtre municipal. C’est ainsi que Viens ! Fou-foule !... est montée en mars 1936. L’occasion est alors donnée au public de rire sur des sujets d’actualité, et de voir la vie en rose. De nombreux acteurs de la troupe de comédie acceptent de faire partie de la distribution. Victor Desarzens tient même la baguette pour l’occasion, ce qu’il refusera de faire par la suite. Le succès est immédiat. Béranger fait alors de la revue son cheval de bataille. Pendant près de vingt ans, la revue attire les spectateurs de tout le canton. De vingt à trente représentations sont données chaque année entre février et mars, voire avril. Le succès de ces revues reste unique dans toute l’histoire de la maison lausannoise, si bien que lorsque le Conseil d’administration du Théâtre municipal en décide la suppression en 1956, Béranger fait appel à des partenaires pour continuer la tradition.

Charles Apothéloz et Manuel Roth

L’émergence d’une nouvelle forme de théâtre à la fin des années 1940, avec, en tête la Compagnie des Faux-Nez, va entamer une bipolarisation de la vie théâtrale à Lausanne. Jacques Béranger ne soutient pas cette « garde montante » et continue à programmer les galas Karsenty, et les pièces de boulevard parisien. D’ailleurs Charles Apothéloz, metteur sen scène de la Compagnie des Faux-Nez refuse toute collaboration avec le Théâtre municipal. Apothéloz, avec les Faux-Nez, veut instaurer un théâtre de proximité et ouvert à tous. Il promeut la création et la diffusion de pièces d’auteurs suisses. Dans le domaine lyrique, Manuel Roth apporte une grande contribution. D’abord à Montreux, où il crée le Septembre musical, puis à Lausanne, où il voit dans le nouveau Théâtre de Beaulieu – cette salle inaugurée en 1954 alors la plus grande de suisse, avec 1'800 places – un grand potentiel d’accueil. Manuel Roth crée, en 1955, le Festival International de Lausanne (1955-1984). Cette série de concerts, d’opéras, et de ballets, qui s’étend entre mai et juin, va connaître de nombreuses éditions très fastueuses, avec l’invitation de troupes yougoslaves, est-allemandes, russes, au bénéfice de subventions de leur pays. La première édition remporte un grand succès, à tel point que Manuel Roth met sur pied, l’année suivante, le Festival d’opéras italiens (1956-1972), pour lequel il invite les plus grandes troupes italiennes, particulièrement celle de Bologne. Ces deux festivals vont apporter aux lausannois des productions d’une grande qualité, de même que la possibilité de découvrir des ouvrages jusqu’alors inconnus. Pendant près de trente ans, les lausannois assistent, à Beaulieu, à des représentations comme : Lulu (Berg), Eugène Onéguine (Tchaïkovsky), La Walkyrie (Wagner) ou encore Billy Budd (Britten).

Le Théâtre municipal de Lausanne va ainsi connaître un tournant dans son histoire. Jacques Béranger démissionne en 1959. Manuel Roth et Charles Apothéloz en reprennent la direction, l’un du département dramatique, l’autre du département lyrique. L’activité du Théâtre municipal, va ainsi diminuer en laissant place non seulement aux festivals de Manuel Roth, mais également au nouveau théâtre de Apothéloz, regroupé sous l’enseigne du Centre Dramatique Romand. Sa programmation comprend toujours les galas Karsenty et les tournées Herbert, dont Béranger continue d’assurer l’administration pour la Suisse, mais également l’accueil de spectacles produits par le tout nouveau Centre Dramatique Romand, fondé par Apothéloz. Quant à la saison lyrique, elle est réduite à trois ou quatre opérettes données en avril.

En 1969, une nouvelle étape est franchie. Charles Apothéloz prend la direction du Théâtre de Vidy, faisant de ce lieu le centre d’accueil du nouveau théâtre d’avant-garde. Le Théâtre municipal perd ainsi une partie de sa programmation. Manuel Roth le dirige seul jusqu’en 1979, année ou éclate un scandale à son sujet. Il est accusé d’avoir détourné de l’argent, et est condamné à deux ans de prison. La programmation ne s’en trouve nullement affectée. C’est un triumvirat qui prend ad interim la direction du Théâtre municipal, composé d’Albert Linder, Jean Bezmann et Franck Jotterand.

Renée Auphan, le renouveau du Théâtre municipal

En 1981, un préavis de la municipalité redéfinit la ligne de conduite de sa politique culturelle : Pour meubler la saison d’hiver, la commission préconise la création d’un nouveau cycle de spectacles, sous la forme d’un abonnement lyrique et chorégraphique.11 Cette nouvelle formule voit le jour lors de la saison 1982-1983 sous la formule « Pour une Saison ». Ce préavis préconise également la dissolution de la société coopérative du Théâtre municipal et son remplacement par une fondation de droit privé. Ainsi est créée en 1984 la « fondation du Théâtre municipal pour l’art musical, lyrique et chorégraphique ».

En 1983, Renée Auphan est nommée directrice. Cette marseillaise, chanteuse de formation, arrive ainsi à Lausanne, forte de ses expériences à l’opéra de Marseille et à celui de Monte-Carlo, comme assistante metteur en scène, régisseur de scène et administrateur artistique. Renée Auphan a contribué, dès ses premières années à faire du Théâtre municipal de Lausanne, un lieu de production. Cela a impliqué la constitution d’une équipe technique fixe, la création d’un chœur semi-permanent, de même qu’un arrangement avec les orchestres lausannois de l’OCL et du Sinfonietta12. Renée Auphan a ainsi monté des opéras mêlant des artistes du cru à des chanteurs internationaux. La formule d’une saison s’affirme alors, avec la suppression du Festival International en 1984. Cette saison comprend aussi bien des opéras que des ballets et des concerts. Pendant la saison 1984-1985, ce ne sont pas moins de dix-huit spectacles qui sont donnés, entre le Théâtre municipal et celui de Beaulieu. En 1986, Renée Auphan a la savante idée de programmer un Couronnement de Popée (Monteverdi) au Théâtre du Jorat. Cela permet au public de redécouvrir cette salle, qu’il avait depuis de nombreuses années boudé. Ainsi pendant plusieurs années le spectacle d’ouverture ou de clôture de la saison se donne dans cette « grange sublime ». Jusqu’en 1995, Renée Auphan œuvre à la renommée et au rayonnement du Théâtre municipal (TML Opéra).

Opéra de Lausanne

Le 1er juin 1995, Dominique Meyer succède à Renée Auphan. Cet Alsacien, qui deviendra plus tard directeur du Staatsoper de Vienne, donne une nouvelle fraîcheur au Théâtre municipal, en le renommant « opéra de Lausanne ». Il rassemble désormais tous les spectacles lyriques, chorégraphiques et concertants sur la scène de Georgette. François-Xavier Hauville prend le relais en juin 1999, et propose une programmation très diversifiée. Des ouvrages, tels que La Comédie sur le Pont (Martinů), Le Nez (Schostakovich), Le viol de Lucrèce (Britten) ou encore La Frontière (Manoury) sont à l’affiche. L’actuel directeur est Éric Vigié. Arrivé en juin 2005, il renforce la collaboration de l'opéra de Lausanne avec d'autres institutions musicales locales, telle que la HEMU. Sa programmation offre non seulement des opéras, mais également des ballets, des concerts et des spectacles pour enfants, comme par exemple Le Chat Botté (Montsalvatge). Il a également le souci de promouvoir de jeunes artistes lyriques locaux en mettant sur pied une petite troupe évoluant sur une saison : l’EnVOL. Ces cinq ou six jeunes chanteurs se produisent non seulement en récital, mais tiennent également des petits rôles dans les opéras, aux côtés d’artistes internationaux. En 2010, il lance la Route Lyrique, dont le concept est une tournée estivale à travers la Suisse Romande, en réduisant le plus possible les défis techniques que cela engendre. La Serva Padrona (Pergolesi) et Pimpinone (Telemann) sont ainsi joués en plein air, ou dans des salles, au bord du lac ou dans un château pendant tout l’été 2010. L’édition est ainsi reconduite en 2012 avec Monsieur Choufleuri restera chez lui le... et Croquefer, deux opérettes d’Offenbach.

La transformation de la scène et des coulisses de l’opéra de Lausanne est en discussions depuis longtemps. En 2001, un audit est mené pour établir une liste exhaustive des lacunes entre les réels besoins de l’Opéra et l’infrastructure que propose alors le bâtiment. La nécessité d’une transformation en ressort. Un concours d’architecture est lancé. C’est le bureau d’architectes Devanthéry & Lamunière qui décroche le premier prix, avec son projet Sur la scène, dans la ville. Ces transformations prévoient la totale destruction du bâtiment depuis le rideau de scène, en direction des loges et coulisses, et la reconstruction d’un volume spacieux, avec bureaux, loges, foyers, scènes et coulisses agrandies, ainsi qu’une grande salle de répétition. Le projet est soumis à enquête en janvier 2006, et rencontre d’emblée de nombreuses oppositions. Celles-ci font remarquer une incohérence entre le projet et le plan partiel d’affectation. Une modification du plan partiel d’affectation d’une part, et du projet d’architecture d’autre part, est soumis à l’enquête, et rencontre de nouvelles oppositions. Toutefois celles-ci sont enfin levées en 2010 et les travaux débutent en mai. Entre temps la salle a été déclarée non conforme aux normes incendies, en 2007. Commence alors une série de saisons hors-les-murs pour l’opéra de Lausanne. Le nombre de spectacles est réduit à cinq ou six opéras donnés entre le théâtre de Beaulieu et la salle Métropole. Les bureaux administratifs, les ateliers et les services techniques déménagent eux aussi. Les prouesses techniques sont nombreuses pour monter des ouvrages lyriques dans des conditions difficiles, coulisses restreintes, machinerie de scène quasi inexistante. L’Opéra se moque pourtant de cette période difficile, en affichant une ligne graphique humoristique, mettant en parallèle opéra et camping, déménagement ou voyage en montgolfière.

Les grands changements de ces transformations sont avant tout la création d’une cage de scène d’une hauteur de 18 m, permettant ainsi de stocker des décors en hauteur. Les coulisses et l’arrière-scène sont également agrandies. Les loges sont plus nombreuses, plus spacieuses, les bureaux administratifs plus confortables. Enfin, la création d’une grande salle de répétition, de même grandeur que le plateau de scène, permet une plus grande utilisation de la scène, condamnée jusqu’alors pendant les répétitions.

L'opéra de Lausanne rouvre ses portes le 5 octobre 2012, avec une nouvelle production de L'Élixir d'amour de Donizetti. Sa saison propose à nouveau des opéras, des ballets, des récitals et des concerts.

Fura del Baus

La Fura dels Baus est l'excentricité, l'innovation, l'adaptation, le rythme, l'évolution et la transgression. Cette essence caractéristique et unique conduit l'entreprise à être parmi les pionniers de la reconceptualisation de deux des aspects les plus importants de l'art dramatique: l'espace théâtral et le public. Ainsi, respectivement, ils ont redéfini l'espace en le déplaçant vers les lieux non-conventionnels - et changé le rôle du public de passif à l'actif, ce qui signifie une rupture du «quatrième mur». Il n'y a pas de création sans risque - un concept admis depuis le début, depuis leur premier spectacle de rue, où l'essence authentique de La Fura est né.

La curiosité incessante et la nécessité d'explorer les nouvelles tendances artistiques ont développé, à travers un processus de création collective, un langage unique, un style et une esthétique. De nos jours, on appelle «langage Furan», ce qui a été mis en œuvre dans différents genres artistiques, comme l'opéra, le cinéma et des spectacles à grande échelle.

La capacité de se lier et d'adapter chair et mysticisme, nature et artifice, grossièreté et sophistication, primitivisme et technologie, dans chaque performance, a donné à La Fura dels Baus son succès et le prestige international.

Écrit par {{comment.name}} le {{comment.date}}

Cinefeel, documentary & fiction

Cinefeel, documentary & fiction  Dramateek, drama theatre and related

Dramateek, drama theatre and related  Jazzee jazz & world music

Jazzee jazz & world music  ClassicAll, for classical music lovers

ClassicAll, for classical music lovers

{{comments.length}} Chapitrage(s)