Henri Dutilleux (1916-2013): Mystère de l’instant

Les Dissonances

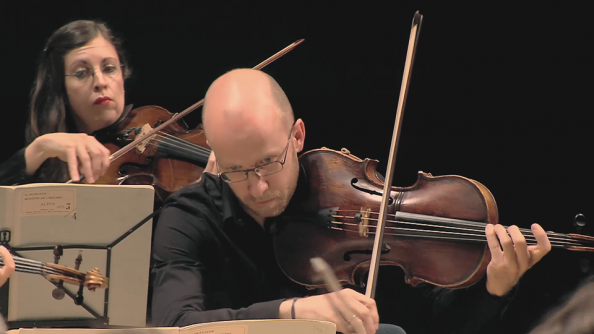

David Grimal, violon et direction

I. Appels

II. Échos

III. Prismes

IV. Espaces lointains V. Litanies

VI. Choral

VII. Rumeurs

VIII. Soliloques

IX. Métamorphoses (sur le nom de SACHER)

X. Embrasement

Composition : 1986-1989.

Commande de Paul Sacher à qui l’œuvre est dédiée.

Création : 22 octobre 1989, Tonhalle de Zurich par le Collegium Musicum Zurich sous la direction de Paul Sacher. Effectif : 24 cordes, cymbalum et percussion.

Durée : environ 15 minutes.

L’esthétique de Henri Dutilleux a toujours été guidée, à l’instar de Debussy, par le sens du

« mystère ». On peut trouver des indices de cette inclination (quasi sacrée) dans ses compositions, en particulier dans les sous-titres, comme « Incantatoire », « Litanies », « Constellations », et plus encore dans les titres. Tel est le cas de Mystère de l’instant pour vingt-quatre cordes, cymbalum et percussion. En cela, comment ne pas être frappé par la concordance de pensée qui existe entre l’essai de Vladimir Jankélévitch, Debussy et le mystère de l’instant, et la composition de Henri Dutilleux dédiée à Paul Sacher ? « Est-ce parce qu’il n’a pas produit d’œuvres purement religieuses qu’un musicien serait privé du sens du sacré ? », s’interroge Henri Dutilleux dans ses entretiens avec Claude Glayman. Si vouloir saisir l’instant et en styliser l’aura poétique est l’un

des universaux qui habitent l’imaginaire artistique, il ne s’agirait pas de réduire cette métaphore au seul modèle debussyste. La tentative de saisie de l’instant caractérise certains « fragments » des premiers romantiques allemands tout autant que la série des « cathédrales » ou celle des « nymphéas » de Claude Monet – le premier romantisme ou l’impressionnisme n’étant que deux exemples parmi tant d’autres. La métaphore cosmologique si prégnante chez Dutilleux trouve, au demeurant, maints échos dans d’autres sphères, qu’elles soient spirituelles, artistiques ou littéraires, du panthéisme à Van Gogh et de Baudelaire à Rilke, pour citer des références qui lui furent chères.

La préface de la partition explicite cette poétique de « l’instantané » : « Henri Dutilleux a conçu sa partition comme une succession d’“instantanés”, ainsi que l’indiquait le titre originairement envisagé pour illustrer son propos. Il s’agit d’une dizaine de séquences de proportions très variables, fixant chacune un aspect particulier, volontairement typé de la matière sonore, la structure de l’ensemble ne répondant à aucun canevas préétabli. Les idées sont énoncées comme elles se présentent, sans allusion à ce qui précède ou ce qui va suivre. » Bien que les dix séquences soient effectivement liées à un traitement singulier de la matière sonore, il n’en demeure pas moins que Henri Dutilleux a composé son œuvre à partir d’un matériau générateur, caractérisé par son économie de moyens, et dont les transformations sont multiples : à l’origine, un intervalle de seconde majeure ascendante qui confère, au moins aux trois premières séquences, toute leur unité par-delà la brièveté de chacune d’elles.

C’est la contemplation de la nature apaisante de la Touraine qui a inspiré à Henri Dutilleux les premières pages de sa partition. Il l’explique à Claude Glayman : « Dans le plus grand des silences, mais un silence meublé des sons imperceptibles de la nature, il y eut soudain comme un étrange appel, un mélange de sons presque inquiétants, se répercutant en vagues successives de plus en plus proches. Il s’agissait d’oiseaux, bien sûr, d’oiseaux innombrables et non identifiables, se déplaçant toujours dans la même direction. Cela s’est prolongé pendant de longs moments avant de disparaître au loin. Intrigué par le phénomène, je suis revenu sur les lieux le lendemain, à la même heure et également les soirs suivants, muni de mon magnéto, dans l’espoir de capter ces extraordinaires appels nocturnes, mais plus rien ne s’est produit. » Et d’ajouter plus loin : « [c]e fameux soir-là, ce que j’entendais ce n’était pas encore tout à fait de la musique, mais des sons de la nature, je dirais merveilleusement inorganisés, qui me laissaient l’impression très forte d’un instant d’exception. Si j’ai pensé les fixer sur un magnétophone, c’est dans la mesure où cette multitude d’appels se présentaient, sur le plan rythmique, d’une manière étrangement insolite, irrationnelle, et à peine transcriptible par l’écriture. » Une page qui sonne d’une manière toute différente de la stylisation des chants d’oiseaux d’Olivier Messiaen, car la texture choisie repose sur l’« écriture divisée à l’extrême dans les pupitres des cordes ». Une telle texture n’aurait pas été telle, si ne s’était pas mêlée à ces fugaces impressions une volonté de choisir un effectif inhabituel dont la source est la Musique pour cordes, percussion et célesta de Béla Bartók. Paul Sacher avait été le commanditaire de la partition de Bartók et l’avait créée en janvier 1937 à la tête de son orchestre de chambre de Bâle. Il était donc justifié que la composition de Henri Dutilleux conçue pour le Collegium Musicum Zurich, l’orchestre à cordes que dirigeait Paul Sacher depuis 1941, fît référence au premier chef-d’œuvre dont le mécène et chef d’orchestre suisse avait été l’instigateur. Néanmoins, Henri Dutilleux choisit de remplacer le timbre du célesta par celui du cymbalum, instrument traditionnel hongrois. Si le cymbalum renvoyait par son timbre même à l’esprit de la musique hongroise (Zoltán Kodály l’emploie dans Háry János), le contexte est ici bien différent. Déjà présent dans l’orchestre de L’Arbre des songes, son timbre soliste irise dans Mystère de l’instant les effets modaux et, parfois, quasi spectraux des cordes divisées, bien loin, en réalité, des effets pittoresques « alla tzigane » de Háry János, ou d’un cymbalum stylisant un piano désaccordé dans Renard ou Ragtime de Stravinski.

Chaque partie de Mystère de l’instant fixe « un aspect particulier, volontairement typé de la matière sonore » : en effet, les modes de jeux sont multiples, qu’il s’agisse par exemple des sons harmoniques d’Appels, des pizzicati de Prismes, des registres extrêmes en mouvements contraires d’Espaces lointains, des glissandi de Rumeurs, de la présence des solos de violon ou de violoncelle en doubles cordes dans Soliloques, ou encore du motif « Sacher » (mi bémol, la, do, si, mi, ré) exploité aux timbales soli dans Métamorphoses (sur le nom de SACHER). Les sons harmoniques, les pizzicati et glissandi des cordes étaient déjà des modes de jeux associés, dans le cadre d’une pièce de musique de chambre, au monde nocturne : sons diffus, parfois éthérés, souvent insaisissables d’Ainsi la nuit. Les Espaces lointains rappellent quelque peu l’« aura » baudelairienne de la musique de Dutilleux : effets de vertige rendus par les mouvements contraires et le creux acoustique recherché par l’opposition des registres. De la litanie monodique de la cinquième partie émerge un « choral » joué par un quatuor de violoncelles soli, indiqué « quasi senza vibrato ». Cette plénitude harmonique, presque voilée, laisse apparaître, comme dans un fondu enchaîné, l’énigmatique texture de sons glissés ascendants de Rumeurs. Aux « soliloques » des instruments solistes succède l’hommage à Sacher de l’avant-dernière séquence : celle-ci permet d’explorer les métamorphoses d’un hexacorde bien connu depuis l’hommage collectif de 1976. Ces transformations organiques aboutissent à une saturation de l’espace sonore. Sommet d’intensité de la partition, cette tension extrême de la texture est alors évacuée par une concise désinence formelle en pizzicati d’où naît le dynamisme de la séquence finale avec ses traits spiccato et ses trémolos sur le chevalet (sul ponticello).

En somme, Mystère de l’instant traduit la symbolisation d’une poétique musicale où le temps est un kaléidoscope d’impressions, autant de touches successives engendrant la « spatialisation imaginaire de la matière sonore » pour reprendre les mots de Dutilleux.

Cité de la Musique

Conçue par l’architecte Christian de Portzamparc, la Cité de la musique, inaugurée en 1995, est un lieu d’art et de vie, immergé dans la verdure du parc de la Villette.

Projet novateur de transmission de la musique, c'est un pôle de référence national et international entièrement dédié à la musique, avec quelque 250 concerts par an destinés aux adultes et aux jeunes, un Musée de la musique aux collections rares, une Médiathèque dotée de quelque 100 000 documents et une offre pédagogique riche et variée.

Résolument ouverte sur le monde, la Cité de la musique accueille les artistes internationaux les plus en vue. En association avec de prestigieuses salles européennes (membres du réseau ECHO), elle favorise la création musicale et la promotion des jeunes talents européens. Elle coproduit également des expositions avec des musées étrangers et diffuse son expertise et son savoir-faire dans le monde.

La Cité de la musique est un établissement public industriel et commercial qui bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication.

La Cité de la musique est un lieu d’échanges parfaitement intégré dans un espace culturellement dense (avec notamment le Conservatoire de Paris, la Grande Halle de la Villette, la Cité des sciences et de l’industrie, le Zénith, les cinémas MK2 quai de Seine et quai de Loire, le Cent quatre… et dont le devenir est prometteur (l’ouverture de la Philharmonie de Paris est prévue en janvier 2015).

La Cité est aussi un lieu de convivialité et de détente. Côté cour, avec sa librairie Harmonia Mundi et son Café des concerts au design épuré et à la cuisine inventive, elle invite à des moments de détente autour d'une visite ou d'un concert.

David Grimal

Après le Conservatoire de Paris (CNSMDP), où il travaille avec Régis Pasquier, David Grimal bénéficie des conseils d’artistes prestigieux, tels que Shlomo Mintz ou Isaac Stern, passe un an à Sciences-Po Paris, puis fait la rencontre, décisive, de Philippe Hirschhorn.

Il est sollicité par de nombreux orchestres : Orchestre de Paris, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre National de Russie, Orchestre National de Lyon, New Japan Philharmonic, Orchestre de l’Opéra de Lyon, Orchestre du Mozarteum de Salzbourg, Orchestre Symphonique de Jérusalem ou Sinfonia Varsovia, sous la direction de Christoph Eschenbach, Michel Plasson, Michael Schønwandt, Peter Csaba, Heinrich Schiff, Lawrence Foster, Emmanuel Krivine, Mikhaïl Pletnev, Rafael Frühbeck de Burgos, Peter Eötvös…

De nombreux compositeurs lui ont dédié leurs œuvres, parmi lesquels Marc-André Dalbavie, Brice Pauset, Thierry Escaich, Jean-François Zygel, Alexandre Gasparov, Victor Kissine, Fuminori Tanada, Ivan Fedele, Philippe Hersant, Anders Hillborg, Oscar Bianchi, Guillaume Connesson, et Frédéric Verrières.

Depuis de nombreuses années, David Grimal poursuit par ailleurs une collaboration avec Georges Pludermacher en récital. Ils se produisent dans le monde entier et leur discographie, qui comprend des œuvres de Ravel, Debussy, Bartók, Franck, Strauss, Enesco, Szymanowski et Janácek, a obtenu des récompenses prestigieuses.

David Grimal a enregistré les Sonatines de Schubert avec Valery Afanassiev. En 2009, son intégrale des Sonates et Partitas de Bach, accompagnée de Kontrapartita - une création de Brice Pauset qui lui est dédiée -, a obtenu le Choc de Classica – Le Monde de la Musique. Son enregistrement du Concerto pour violon de Thierry Escaich avec l’Orchestre National de Lyon a quant à lui reçu le Choc de Classica en 2011.

En marge de sa carrière de soliste, David Grimal a souhaité s’investir dans des projets plus personnels. L’espace de liberté qu’il a créé avec Les Dissonances lui permet de développer son univers intérieur en explorant d’autres répertoires.

Sous l’égide des Dissonances, il a également créé « L’Autre Saison », une saison de concerts en faveur des sans-abris, en l’église Saint-Leu à Paris. David Grimal est artiste en résidence à l’Opéra de Dijon depuis 2008. Il enseigne le violon à la Musikhochschule de Sarrebruck en Allemagne, donne de nombreuses masterclasses et a été membre du jury du Concours International Long-Thibaud à Paris en 2010. Il a été fait chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture en 2008. Il joue sur un Stradivarius, le « ex-Roederer » de 1710, et sur un violon fait pour lui par le luthier français Jacques Fustier, le « Don Quichotte ».

Les Dissonances

Les Dissonances

Les Dissonances

Les Dissonances, collectif d’artistes : on a pris l’habitude de voir les musiciens dirigés à la baguette. Jouer sans chef, c’est prendre la liberté de se réunir lors de sessions de travail, dans un espace décloisonné où chacun crée sa place. Solistes, chambristes, musiciens d’orchestre et brillants étudiants en devenir se retrouvent afin de s’enrichir mutuellement. Un espace où compositeurs et interprètes renouent un dialogue nécessaire.

Les Dissonances poussent toujours plus loin le niveau artistique des défis qu’elles relèvent, des Symphonies de Beethoven à celles de Brahms, en passant par des programmes mettant à l’honneur des œuvres trop peu connues du public.

Premier orchestre symphonique sans chef d’orchestre, Les Dissonances réinventent la pratique musicale à travers une organisation participative où les talents et les idées de chacun sont valorisées.

L’orchestre se produit sur de nombreuses scènes européennes et a obtenu la reconnaissance immédiate de la critique internationale.

Liberté des musiciens, dans leur choix de travailler ensemble, liberté de choix des compositeurs, des oeuvres et des programmes, et libre association avec les salles et festivals qui partagent ce même souci d’exigence, d’excellence et d’innovation artistique.

Car cette exigence en tout est la contrepartie à cette liberté en tout revendiquée par Les Dissonances. Il faut y ajouter d’autres valeurs : Les Dissonances ont un inspirateur et un leader, mais elles n’ont pas de Chef ! Les musiciens sont tous égaux et unis par le partage fraternel de la musique. Liberté, égalité, fraternité, générosité, voilà les valeurs qui animent et inspirent Les Dissonances… et bien sûr leurs partenaires.

Écrit par {{comment.name}} le {{comment.date}}

Cinefeel, documentary & fiction

Cinefeel, documentary & fiction  Dramateek, drama theatre and related

Dramateek, drama theatre and related  Jazzee jazz & world music

Jazzee jazz & world music  ClassicAll, for classical music lovers

ClassicAll, for classical music lovers

{{comments.length}} Chapitrage(s)