La Horde d'Or, ballet sur une musique de Rezeda Akhiyarora

Chorégraphie de Georgy Kovtun

Livret de Rhenat Kharis.

Maxim Potseluïko : Tokhtamych

Khan ; Anton Polodyuk : Murza

Un Général ; Kristina Andreeva

Djanike, fille de Khan ; Oleg Ivenko

Nuradin, le fils du général

Nurlan Kanetov : Vizir, le conseiller de Khan

Gleb Korablev : Timur, Emir de Samarkand

Mikhail Timaev : l'esprit de Khan Batyï

Direction musicale : Rustem Abyazov

Ched d'orchestre : Renat Salavatov

Décors: Andrey Zlobin

Costumes : Anna Ipateva

Lumières: Sergei Shevchenko

Chef de chœurs: Nuria Djuraeva

En ce début du XIIIe siècle, rien ni personne ne semblait pouvoir résister à la déferlante des cavaliers mongols et les villes russes tombèrent les unes après les autres. Pendant près de deux cent cinquante ans, la Russie fit le dos rond et dut subir la domination des Tartares de la Horde d'or. Si le contrôle de la route de la Soie assura une indéniable prospérité, si une réelle tolérance religieuse permit de préserver l'identité russe, cette domination laissa sa marque sur une Russie longtemps coupée de l'Europe, comme nous l'explique ici Jean-Paul Roux, auteur d'une Histoire de l'Empire mongol (Fayard, 1993).

Devant la menace mongole…

Les Mongols étaient en Iran oriental. Ils avaient vaincu le chah du Khwarezm qui, depuis quelques décennies, avait reconstitué à son profit l'ancien empire des Perses achéménides et sassanides. Incapable de résister, en proie à la panique, celui-ci avait pris la fuite et Gengis khan avait lancé derrière lui deux de ses meilleurs généraux, Djebe et Süböteï, avec quelque vingt mille hommes pour le rattraper. L'un devant, les autres derrière, ils avaient traversé Nichapur, Reï (Téhéran), Qazvin, Hamadan. Le souverain n'avait pas été rejoint mais il était allé mourir d'épuisement, de désespoir et peut-être de peur dans une petite île de la Caspienne. L'opération n'avait pas coûté cher aux Mongols. Leurs forces étaient intactes. Ils n'allaient pas revenir auprès de leur empereur sans avoir accompli quelque action d'éclat ! Ils hésitaient à marcher sur Bagdad, mais ils ne se sentaient pas le droit d'attaquer sans ordre le chef suprême du monde musulman, le calife abbasside. Ils marchèrent donc vers le nord. Ils franchirent le Caucase, tombèrent sur les Géorgiens au plus haut de leur gloire après les règnes de David le Confesseur et de la reine Thamar et prirent Tiflis. Ils débouchèrent enfin dans les steppes des Kiptchak, ces Turcs nomades que les Latins nommaient Comans et les Russes, Polovtses, qui accueillaient les missions chrétiennes et musulmanes et conservaient encore quelque chose du judaïsme des Khazars qui les avaient précédé dans les plaines du nord de la mer Noire. Les Kiptchak connaissaient les nomades, leurs méthodes de guerre, leurs ruses. Ils étaient nombreux. N'auraient-ils pas pu résister seuls à ces escadrons qui dévalaient sur eux ? Ils l'auraient sans doute fait si la propagande mongole ne les avait pas démoralisés, s'ils n'avaient pas entendu l'écho, amplifié par la distance, des massacres que les nouveaux venus, ces hommes issus de la Mongolie, avaient effectués en Sogdiane et en Afghanistan.

… les KIiptchak appellent les Russes au secours

Les Russes, en ce début du XIIIe siècle, ne formaient pas un État. Ils étaient divisés en une kyrielle de principautés qui ne s'entendaient guère entre elles, surtout depuis 1169, quand plusieurs cités s'étaient liguées pour abattre la suprématie de Kiev. Les centres culturels, économiques et politiques s'étaient alors déplacés vers le nord, vers Novgorod d'abord, dont les terres touchaient à la mer Baltique, vers Iaroslav et Vladimir ensuite. Chaque prince se croyait le plus grand, chaque cité, promise au plus bel avenir. L'orgueil les étranglait. Tous et toutes se méfiaient des autres, les jalousaient à chaque succès qu'ils obtenaient par hasard. Flattés par cet appel au secours de gens qu'en fait ils haïssaient et qui les razziaient si souvent, ils se crurent obligés de répondre. Si l'un le faisait, tous devaient le faire. Les Russes répondirent favorablement aux Kiptchak. Ils vinrent en masse mais, arrogants, indisciplinés, refusèrent de se donner un commandement unique.

La « tatartchina »

Les Mongols feignent de fuir. Les autres se lancent à leur poursuite en ordre dispersé et quand ils sont bien désorganisés, bien fatigués par leur longue marche, les Mongols font volte-face et leur livrent bataille. Le 31 mai 1222, sur la rivière Kalka, Kiptchak et Russes sont taillés en pièces. Même si la tatartchina ne commença en fait que plus tard, on date généralement de cette grande journée le début de l'asservissement des Russes par les Mongols que l'on prenait l'habitude de nommer un peu partout les Tatars ou les Tartares. Contournant la Caspienne par le nord, Djebe et Süböteï rejoignent Gengis khan en Asie centrale. Le fils du pleutre qui était allé mourir dans une île n'a alors aucun mal à reconstituer l'Empire d'Iran.

La Horde d'or à la conquête de l'Ouest

Ce n'est que dix ans plus tard, sous le règne du troisième fils de Gengis khan, Ögödeï (1229-1241), que les Mongols reviennent en Iran et l'occupent intégralement. En 1236, la reine Roussoudan leur livre la Géorgie et les Kiptchak, peu soucieux de résistance, commencent à se rallier aux invincibles conquérants. Ils le font avec tant de conviction, ils entrent si nombreux dans leur armée qu'ils finissent par turquiser et assimiler la poignée de Mongols qui les dirigent et dont ils étaient d'ailleurs proches culturellement et linguistiquement, et par imposer leur nom à l'apanage, l'ulus, qui était revenu aux enfants du fils aîné de Gengis khan, Djötchi : On l'appellera indistinctement khanat de Kiptchak ou khanat de la Horde d'or.

Cette même année 1236, à l'automne, – époque où les chevaux sont engraissés par les herbages estivaux, ce qui explique pourquoi les Mongols préfèrent les campagnes hivernales – Ögödeï décide de lancer une offensive générale en direction de l'ouest. Il prend la tête de cent cinquante mille hommes et de la fine fleur de l'aristocratie mongole, dans l'intention de conquérir non seulement les plaines de l'Europe orientale, mais toute l'Europe elle-même : Il n'y parviendra pas, mais conduira tout de même ses troupes jusqu'en Pologne, jusqu'en Hongrie, jusqu'en Croatie et aux portes de Vienne.

Contrairement à ce qu'ils avaient fait en 1221, les Mongols n'attaquent pas à partir du Caucase, mais de l'Oural et marchent vers la Volga. Sur ce fleuve est installé le puissant royaume des Bulgares, qui, au contraire de leurs homonymes des Balkans, ne sont ni slaves ni slavisés mais turcophones. Ce royaume est balayé et les villes russes tombent les unes après les autres : Riazan, – qui, ayant trop résisté, voit la moitié de sa population égorgée, l'autre moitié brûlée vive – Kolomna, Moscou, Vladimir, Souzdal, Periaslav, Rostov, Iaroslav et les autres. Si l'été n'était pas venu, si la fonte des neiges n'avait pas transformé les sols en bourbiers, l'orgueilleuse Novgorod aurait aussi vu les petits hommes jaunes déborder ses murailles. Elle n'en payera pas moins l'impôt et recevra un gouverneur mongol.

Alexandre Nevski

Avant d'attaquer la Pologne, les Mongols, en 1239-1241, portent leur coup contre la Russie kiévienne qui avait assisté à l'holocauste, terrifiée mais immobile. Son prince, Michel, avait fui, confiant sa capitale à un boyard. Celui-ci tente bien de résister, mais doit capituler à une date dont on discute, le 19 novembre ou le 6 décembre 1240. le fils de Djötchi, se décide à organiser sa conquête : la campagne d'Europe centrale l'a trop occupé. Or, « cette année-là, dit la Chronique laurentine, un recensement eut lieu et la terre russe a été dénombrée. » Novgorod, qui n'a pas été conquise, se montre rétive. Et il faut que ce soit un des plus beaux héros de l'histoire russe, Alexandre Nevski, le vainqueur des Suédois et des chevaliers Porte-Glaive, que le khan avait fait grand prince de Vladimir, qui vienne en personne et à deux reprises, en 1252 et 1259, accompagner en armes les agents tatars.

Avec Alexandre Nevski, c'était toute l'aristocratie russe qui se ralliait à l'occupant, collaborait avec lui, comme l'avaient fait les lettrés chinois et les dignitaires iraniens. C'était certes humiliant. Les princes étaient intronisés par les khans, mendiaient places et faveurs, devaient se rendre régulièrement à la Horde, faire leur cour, recevoir des ordres, bref entretenir les rapports qui existent entre suzerains et vassaux, et qui étaient ici particulièrement contraignants. C'était le prix à payer pour que les principautés russes ne fassent pas directement partie de la Horde, soient politiquement autonomes et seulement surveillées par des gouverneurs mongols, qui disparaîtront d'ailleurs à la fin du XIIIe siècle. Les princes levaient les impôts, recrutaient les hommes de guerre dont la Horde avait besoin, faisaient effectuer les travaux qu'elle désirait. Esclaves, ils se croyaient encore un peu libres, car ils pouvaient se dresser contre leurs voisins et les Mongols, non sans habileté, les encourageaient à le faire, jouant de leurs rivalités. Ce qui les intéressait pourtant le plus, c'était qu'ils en tiraient profit. Non seulement ils subsistaient, mais ils s'enrichissaient, affirmaient leur autorité sur leurs peuples et, comme le disait avec méchanceté, mais vérité, une chronique russe, « les boyards se faisaient la vie douce en la rendant difficile aux humbles ».

La tolérance religieuse des Mongols préserve l'identité russe

Une autre classe sociale vivait dans la même servilité et en tirait d'aussi grands avantages, celle des prêtres séculiers et plus encore des moines. Déjà, lors des sacs des villes, sauf exceptions insignes et de surcroît douteuses, les textes qui les rapportent ne paraissent pas fiables, les Mongols avaient, comme partout et toujours, pris le plus grand soin d'épargner les religieux et les desservants des églises. Quand ils devinrent musulmans, dès Berke pour un temps et définitivement avec Özbeg en 1321, ils ne cessèrent jamais, dans la paix, d'accorder des privilèges aux popes et aux métropolites, les exemptant d'impôts, de réquisitions, de corvées. C'était dans leur nature d'être tolérants et de respecter, de craindre tous ceux qui pouvaient avoir des rapports particuliers avec la divinité. On ne leur demandait en échange que de prier pour la longévité du souverain. Les moines le firent, dans l'immense majorité des cas et ils en rajoutèrent, se montrèrent serviles au plus haut point. Quelques homélies vengeresses, quelques actes de résistance, ne sont que les exceptions qui confirment la règle. Havres de sécurité, les monastères et les églises devinrent par excellence des refuges populaires ; ils eurent un rôle important dans le profond enracinement de la foi chrétienne dans les masses et dans la préservation de l'identité russe au cours du long asservissement.

Trafics d'esclaves et routes commerciales

En 1260, l'accession de Khubilai comme grand Khan est due à un véritable coup d'État, puisqu'il aurait dû normalement être choisi parmi les membres de sa famille par une diète, un kuriltaï. La capitale impériale de Qaraqorum, en Mongolie, est alors transférée à Khanbaliq, « la ville du khan », Pékin. L'unité de l'Empire mongol s'en trouve dissoute de fait sinon de droit, et les quatre grands apanages deviennent de véritables États souverains, d'ailleurs en lutte fréquente les uns contre les autres. La Horde d'or qui connaîtra la plus grande longévité ne jouit pourtant pas de la situation intérieure la plus favorable et elle doit traverser de graves crises. La plus grave, la plus constante, découle de la lutte que les tribus livrent parfois contre le pouvoir central, plus souvent entre elles pour enlever de jeunes garçons et les vendre comme esclaves, « mamelouks », à l'étranger, suivant en cela la vieille et atroce coutume des Kiptchak. De ce cheptel humain, les comptoirs italiens de Crimée sont les principaux exportateurs, les Égyptiens les premiers acheteurs, et ils trouveront en eux leurs maîtres, des maîtres brillants qui parviendront presque à leur redonner l'éclat qu'ils avaient perdu depuis les Ptolémée. L'origine kiptchak des Mamelouks égyptiens n'est sans doute pas pour rien dans l'alliance, si nuisible pour tous, que la Horde d'or noue avec eux contre les Mongols d'Iran, les Illkhans.

L'enlèvement des jeunes Kiptchak par les Kiptchak eux-mêmes affaiblit continuellement la Horde mais elle ne parvient pas à y mettre fin. Elle essaye de s'en prendre aux trafiquants et à plusieurs reprises menace les comptoirs génois, les ferme au besoin. Elle les rouvre aussitôt. C'est que les colonies italiennes sont nécessaires à son économie. Elles sont le principal débouché de ses produits agricoles et le terminus septentrional de la route dite de la Soie, c'est-à-dire des marchandises de l'Inde et de la Chine. Ce qui sépare Italiens et Mongols, aussi sérieux que ce soit, est moins important que ce qui les unit, le profit des uns et des autres. On est donc prêt de part et d'autre à effectuer de lourds sacrifices, à accepter tous les compromis. C'en est au point qu'aux Génois viennent bientôt se joindre les Vénitiens et tout un chacun rivalise en avidité. Cela se paie et en la circonstance, se paiera très cher. Après une brève période pendant laquelle les relations ont été rompues, les comptoirs sont de nouveau ouverts en 1347. En 1348 éclate à la Horde d'or cette effroyable épidémie de peste, la Grande Peste du Moyen Âge que les Italiens transportent dans tout le bassin méditerranéen et qui ravagera l'Europe.

Malgré tous ses problèmes, la Horde d'or traverse sa période la plus prospère de 1312 à 1348 sous les règnes d'Özbeg et de Djanibeg. C'est un pays, disent les textes, « où pousse le blé, où coule le pis, où les fruits abondent ». Les villes y sont prospères, certaines anciennes, d'autres fondées par les nomades eux-mêmes, telle Saraï, la capitale, qui aurait abrité quelque cent mille âmes, « une des plus belles cités qui existât », dit le voyageur Marocain Ibn Battuta. Les femmes y tiennent leur place, y compris dans l'administration, une place qu'il est inattendu de leur voir occuper en terre d'islam et qui choque les voyageurs musulmans étrangers en visite. L'art s'y montre vivant, même s'il est peu original, influencé par celui des steppes et plus encore par l'école du Khwarezm. Chacun, musulman, juif, orthodoxe, catholique peut pratiquer librement sa religion et les franciscains qui semblent nombreux reçoivent les privilèges dont jouissent les autres (édits de 1312, 1314).

La grande révolte de Tver en 1327 ne parvient même pas à ébranler l'État, mais elle a une lourde conséquence. Les khans décident que dorénavant il reviendra à leurs vassaux russes d'assurer la police en terre russe, et ils confient pour cela cinquante mille hommes à Ivan Kalita, prince de Moscou. Cette mesure, très vexatoire en soi, car elle fait du grand seigneur un garde-chiourme, est à l'origine de la future grandeur de la ville.

De la Horde d'or à la Horde blanche

Après la Grande Peste, la Horde perd sa vitalité. La cour elle-même semble pestiférée. Les khans pourrissent à peine intronisés. De 1360 à 1380, il ne s'en succède pas moins de vingt sur le trône et les Russes croient le moment venu de se débarrasser des Tartares. Dimitri Donskoï, que les Mongols comptaient parmi les plus fidèles, prend la tête du soulèvement et, le 11 août 1378, il vainc une première fois la Horde à La Voja. Le 8 septembre 1380, il lui inflige une défaite plus sévère encore à Koulikovo. On crie sa joie : Elle est finie la tatartchina ! La Russie se croit libre. Elle se leurre. C'est le khan de la Horde blanche, un Sibérien de grande stature, Toqtamich, qui vole au secours de la Horde d'or et va provisoirement la sauver. Il en prend la tête, la galvanise, la mène à la victoire. La chute de Moscou en 1382 démontre que les Russes se sont réjouis trop tôt. Ils retournent dans la servitude. Celle-ci n'arrivera-t-elle jamais à sa fin ?

Tamerlan

Derrière Toqtamich arrive, en 1389, un homme de plus grande stature encore, Timur le Boiteux que nous nommons Tamerlan. Cette fois, le khanat de Kiptchak reçoit un coup mortel. Il agonise pendant quelques décennies, puis il implose. Quatre États souverains se détachent de lui : d'abord, vers 1430, le khanat de Crimée qui englobe toutes les terres au nord de la mer Noire ; en 1445, celui de Kazan, sur la haute Volga et la Kama ; en 1446, celui d'Astrakhan, sur la Caspienne ; enfin en 1466 celui de Kasimov, totalement inféodé à Moscou et qui se christianise vite. En 1502, les khans de Crimée, en s'emparant de Saraï, lui portent le coup final.

La Horde d'or n'est plus. Elle aura dominé la Russie pendant près de deux cent cinquante ans !

L'héritage des steppes

Elle y a laissé plus que des traces. C'est grâce à elle, ou à cause d'elle, que l'aristocratie et le clergé, nous l'avons dit, tiendront dans la Russie une place privilégiée. C'est elle qui a enseigné au peuple le respect de l'autorité, les nécessaires vertus de l'obéissance et de la soumission qui n'étaient pas dans le génie de la race et en même temps, une sorte de fatalisme, de résignation orientale ; qui a permis que s'établissent des gouvernements autocratiques, voire despotiques. C'est parce qu'elle l'a coupée de l'Europe, en un temps où celle-ci connaissait un grand essor, que la culture si originale de la Russie s'est développée en puisant largement dans les traditions et l'art de vivre des steppes. Il n'est pas impossible que ce soit elle qui ait permis la constitution d'un Empire immense, ancré sur une idée d'universalité et composé d'une multitude de races, de langues, d'ethnies, qui ait inspiré encore largement le régime bolchevique, avec sa prétendue collégialité, sa politique des nationalités remplaçant celle des communautés religieuses…

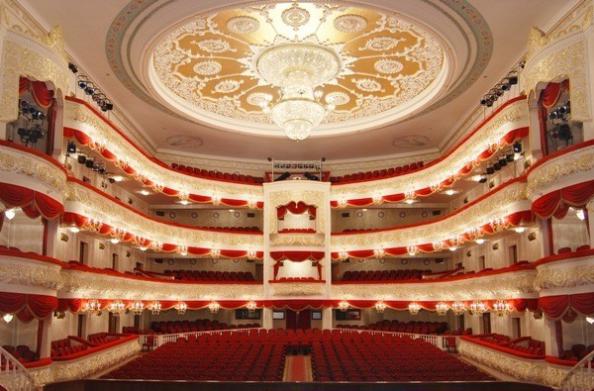

Opéra de Kazan

L'Opéra de Kazan est l'une des salles de concert les plus importantes de Russie et une référence des traditions de la musique russe, des musiques du monde et de la musique nationale Tatar.

Le théâtre est très connu pour ses Festivals, par exemple Festival International d'Opéra Fiodor Chaliapine, qui a lieu chaque année depuis 1982, en Février; Le Festival de ballet classique Rudolf Noureev, fondé en mai 1987.

La base du répertoire du théâtre sont les chefs-d'oeuvres de la musique classique, la musique russe, ainsi que des œuvres marquantes de compositeurs Tatars.

Une caractéristique du Théâtre académique d'Etat Tatar Musa Jalil est d'avoir fait disparaître la notion de hiérarchie, tous les membres de la Société (que ce soit le directeur, maître de ballet ou le concepteur) sont égaux et, grâce à cela, le Théâtre depuis de nombreuses années a réussi à éviter les affrontements liés à des ambitions personnelles et artistiques.

A la fin des années 1980 le directeur du Théâtre, Raufal Mukhametzyanov, a remanié sa structure artistique et administrative et a innové dans la gestion du théâtre russe en introduisant les postes de directeurs artistiques de l'opéra et de ballet. Grâce à cette initiative, le théâtre a atteint un taux élevé de remplissage (en moyenne au cours des dernières années, les productions du Théâtre bénéficient d'un taux de 96-97 de présence %). Aujourd'hui des artistes invités participent pour la saison entière aux productions d'opéra (opéras du répertoire national inclus), et sont invités à prendre part aux Festivals Chaliapine et Noureev.

Depuis 1994, le Théâtre effectue des tournées chaque année en Europe (Hollande, Allemagne, Autriche, Suède, Suisse, Luxembourg, Portugal, Danemark, France, Grande-Bretagne et d'autres pays).

- Svoboda sq., 2, 420015, Kazan, Russie

- web

Écrit par {{comment.name}} le {{comment.date}}

Cinefeel, documentary & fiction

Cinefeel, documentary & fiction  Dramateek, drama theatre and related

Dramateek, drama theatre and related  Jazzee jazz & world music

Jazzee jazz & world music  ClassicAll, for classical music lovers

ClassicAll, for classical music lovers

{{comments.length}} Chapitrage(s)